成果を最大限に発揮するシステムを作るには、適切な目的設定が欠かせません。

適切な目的設定によってシステムの使い方と必要な機能が明確になるため、不要な機能をそぎ落し、コストを適切に抑えることができます。

反対に目的設定を誤ると、いくら時間と労力をかけても望むものが作れず、開発者も利用者もモチベーションが下がり、売り上げにもコスト削減にも貢献できない最悪のシステムとなってしまいます。

今回は、システム開発ではどのように目的を設定すればよいのか考えてみます。

目的と目標の違い

最初に、よく混同される目的と目標の違いについて明確にしておきます。

| 目的 | 最終的に目指すゴール。定性的で数値化しにくいことがある。 |

|---|---|

| 目標 | 目的達成に必要な手段。定量的で数値化しやすい。 |

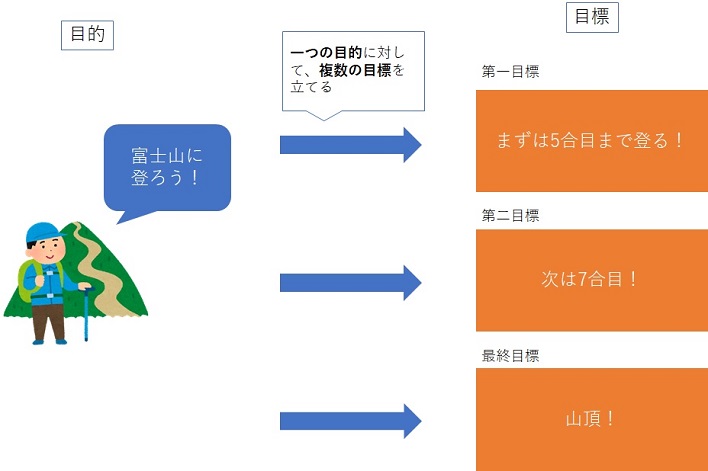

一つの目的に対し、目標は複数設定されます。

例えば、「富士山に登頂する」という目的を考えてみます。

目標を順番に達成することで、目的を達成します。

目的が最終ゴールなら、目標は目的達成のときに通るチェックポイントと考えると分かりやすいと思います。

目標は達成手段とセットで検討する

目標は達成手段とセットで検討します。

「〇合目まで登る」という目標は、徒歩か車という移動手段を想定した上での目標となります。

移動手段にヘリコプターを使うつもりなら山頂まで一気に行けてしまいますから、この目標は意味がありません。

その場合は「ヘリコプターのチャーター料金の見積もりを一週間以内に3社から取る」のような目標設定を行います。

目的は計測できるとは限らない

もう一つ重要なことがあって、目的は必ずしも計測できるわけではないということです。

「富士山に登頂する」という目的は、山頂に到着すれば終了なので分かりやすいですね。

しかし、実際の目的は必ずしも分かりやすいものばかりではありません。

例えば目的が「商品の認知度を向上させる」だとして、これだけでは抽象的すぎて認知度が向上した状態を把握することは困難です。

「商品の認知度を向上させる」という目的に対して、「ホームページへのアクセス数を50%増加」「展示会での名刺交換数100枚」のような目標が設定されて、はじめて計測できる状態となります。

目的は立場によって変わる

目的設定で意識しなくてはいけないのは、目的は立場によって変わるということです。

| プロジェクト メンバー | プロジェクト リーダー | 管理職 | 経営層 |

|---|---|---|---|

| 目的 雇用創出による社会貢献 | |||

| 目的 利益率改善 | 手段 利益率改善 | ||

| 目的 商品の製造原価削減 | 手段 商品の製造原価削減 | ||

| 目的 生産工程の効率化 | 手段 生産工程の効率化 | ||

| 手段 生産管理システム刷新 |

このように経営層が掲げる目的は施策に展開され、それが会社組織を経由してメンバーに展開されていきます。

目的の距離感が大事

目的はプロジェクトの指針となるだけでなく、メンバーのモチベーションにも影響します。

プロジェクトメンバーに説明する時、「今回のプロジェクトの目的は生産工程の効率化です」と言ってもピンとこないと思います。「何のために効率化するのか」という視点が抜けているためです。

「今回のプロジェクトは製造原価を削減することが目的です。そのために生産工程を見直し、新しい運用に耐えられるシステムに変更します」という説明の方がメンバーの納得感が得られ、モチベーションも上がるのではないでしょうか。

しかし理由が必要だとしても、「今回のプロジェクトは雇用創出による地域への貢献が目的です」では、今度はシステムから遠すぎてピンと来ません。

このように、経営層が最終的に実現したい目的とプロジェクトとして適切な目的は異なることがあります。

目的は課題の裏返し

目的とは現状の不満の表れです。

例えば「ダイエットしたい」と考えている人であれば、現在の体型に不満(課題)を抱えているということになります。

つまり「体重が多い」という悩みがあり、それを解決するために「〇kg痩せよう」という目的が設定され、ダイエットに取り組むのです。

目的があいまいな場合、この課題が明確になっていない可能性があります。

この例でもう少し突っ込んで考えると、「体重が多い」というのは正確には課題ではありません。

「体重が多い」ということに起因して、さまざまな問題が発生することが本来の課題です。例えば、体重が多いせいでメタボ診断されてしまったとか。

この場合、本来の目的は「メタボ解消」であり、「体重を減らす」ことは目標の一つであったことが分かります。

課題を深掘りし明確にすることで、本当に達成したいこと=目的が見えてきます。

目的が正しくないとどうなるか?

今後は適切な目的が設定されないままプロジェクトを進めた場合、どうなってしまうかを考えてみたいと思います。

先ほどのダイエットの例で考えてみます。

本来は「メタボ解消」とすべきところ、そこまで深堀りせずに「体重を減らす」ことを目的に設定してしまったとします。

その場合、次のような手段が考えられます。

- 食事制限

- 運動

- 絶食

- 脂肪吸引

常識的に考えれば、食事制限や運動によって体重を減らすことを考えると思います。

しかし「体重を減らす」ことだけを目的とするのであれば、絶食や脂肪吸引の方が手っ取り早く効果が出るのも早いです。

さて、これらは適切な手段でしょうか?

「メタボ解消」が目的であれば、「健康的に痩せなくてはいけない」という認識が持てます。そもそも絶食や脂肪吸引は検討の余地すらないことが分かります。

誤った目的設定の場合、誤った手段を取ってしまう危険性があるということです。

目的はただの建前か? それとも…

例えば、10年以上使っているような古いシステムを刷新するような場合。

「デザインが古い」「古いシステムを使ってるのがなんかダサい」などの心情的な理由でプロジェクトがスタートすることがあります。

本音はそうだとしても会社である以上、合理的な理由がないと予算がつくことはありません。

そのような時に、「処理速度が遅い」「最新のOSに対応できない」などの課題を理由にシステム導入の目的を作りあげることがあります。

例えば「現行システムはWindows10での動作保証がされておらず、サポート対象外である。そのため、Windows10で動作するシステムに入れ替える」という感じでしょうか。

なんとなく正当な理由と目的に見えなくもないですが、目的としては弱いです。

仮にこのままプロジェクトを進めた場合、「なんかかっこいいな」「便利そうだな」と思ったら採用するといった判断基準になってしまいそうです。

システムを入れ替えることが目的となっているため、機能を取捨選択する基準がないためです。

「古いから替えたい」という気持ちがいけないわけではないのですが、課題の掘り下げが足りないために建前だけの目的になってしまうのです。

システムが古いことでどんな悪影響があるのかを洗い出しましょう。

例えば処理速度が遅いのであれば、それによってどの業務が滞ってしまうか、そこから派生してどんな仕事に悪影響が出ているかという点を考えます。

目的は必ずしも本音と一致する必要はありませんが、建前や方便だけにならないように注意しましょう。

どうやって正しい目的を設定するか?

この記事を書くにあたり、目的設定のフレームワークがあるか調べてみたのですが見つけられませんでした。

(どなたか、ご存じの方いたら教えてください)

私なりに、システム開発の目的設定に有効と思われる手法をご紹介いたします。

なぜなぜ分析

不具合の原因究明の手法として、説明するまでもないくらい有名ですね。

なぜなぜ分析とは、発生した問題に対して「なぜ?」を繰り返すことで真の原因を特定する手法です。

本来は問題解決に用いる手法ですが、目的の深堀りにも応用できます。

| 当初の目的 ↓ | 勤怠管理システムを刷新し、働き方改革を促進したい |

|---|---|

| なぜ? ↓ | Q. なぜ働き方改革の促進が必要か? A. テレワークなどの多様な勤務形態に対応するため |

| なぜ? ↓ | Q. なぜ多様な勤務形態に対応するのか? A. 社員個人の事情やニーズに合わせた、働きやすい職場環境を作るため |

| なぜ? | Q. なぜ働きやすい職場を作るのか? A. 離職せずに長く会社で働いてもらうため |

このように「なぜ?」を繰り返すことで目的が明確になってきます。

本来の使い方では「なぜ?」を5回以上繰り返すことが推奨されていますが、目的設定では回数にこだわる必要はないと思います。

納得できる解が得られたら終了です。

この手法の良いところは、とにかく有名な手法なのでやったことがある人が多く、とっつきやすいということです。

目的がしっくりこない、ぼやけていると感じたら、「そもそもなんでこれをやりたいんだっけ?」ということを「なぜ?」を繰り返して確認してみてはいかがでしょうか。

なぜなぜ分析について詳しく知りたい方は、こちらをどうぞ。

まとめ

システムは運用とセットで機能や使い勝手を考える必要があり、とかく「動かしてみたら想像と違った」ということがよくあります。

目的を正しく設定することで、運用担当者だけでなく開発ベンダーにもシステムの方向性を正しく理解してもらうことができ、このようなトラブルを減らすことができます。

またプロジェクト中に迫られるさまざまな判断において、最も重要な判断基準となりますので、迷いを減らすことにもなります。

結果として軸のブレない、コンセプトがはっきりしたシステムとなりますので、効果を実感しやすいシステムになるでしょう。

目的の設定は慣れないと難しく感じますが、プロジェクトの成否を左右しかねない重要なものですので、ぜひチャレンジしてみてください。